Upgrade für den urbanen Raum

Ob smarte Wasserversorgung, intelligente Gebäudesteuerung oder autonomer Personennahverkehr: Die Integration moderner Technologien in urbane Räume eröffnet neue Möglichkeiten für nachhaltige und effiziente Stadtentwicklung. Vergussmassen, Klebstoffe und Dichtstoffe, die zur Funktionsfähigkeit und Langlebigkeit der hierfür nötigen Elektronik-Komponenten beitragen, sind eine unverzichtbare – wenn auch häufig unsichtbare – Voraussetzung für den Fortschritt in diesem Bereich.

Viele Städte rund um den Globus stehen vor einem enormen Wandel: Bis 2030 werden laut den Vereinten Nationen 5,2 Milliarden Menschen in Städten leben – ungefähr 60 Prozent der Weltbevölkerung. Damit wachsen auch die Anforderungen an Effizienz und Klimaanpassung, um dauerhaft lebenswerte urbane Zentren zu schaffen. Die hierfür notwendige Transformation der Infrastruktur ist für Städteplaner, Architekten und Regierungen eine immense Herausforderung. Technologie ist ein essenzieller Bestandteil für ihre Bewältigung. Schon heute gibt es zahlreiche Projekte, die durch die Integration moderner elektrischer und elektrotechnischer Komponenten für innovative Lösungen sorgen, unter anderem in den Bereichen Wassermanagement, Mobilität und Verkehr, Energie sowie Beleuchtung. Auch für die Automatisierung von Gebäuden schaffen smarte Sensoren und IoT-Anwendungen neue Möglichkeiten. Wir betrachten den Status quo – und die technologischen Potenziale.

„Statt Städte für das Problem zu halten, glaube ich das Gegenteil: Die Städte, das städtische Gefüge, können die Lösung für viele Probleme und Herausforderungen liefern, denen wir als Gesellschaft aktuell gegenüberstehen“, sagte Barcelonas Bürgermeister Jaume Collboni in einer Rede zur Modernisierung der Metropole. Über 10,6 Milliarden Euro an öffentlichen Investitionen stehen im Rahmen der Initiative „Barcelona 2035“ für die Transformation zur Verfügung. Parameter wie Luftqualität, Lärmpegel, Wasserverbrauch und die Auslastung von Fußgänger- und Radwegen werden bereits mittels moderner Technologien gemessen und in Echtzeit optimiert.

Für die Stadtplanung sieht Anthony Townsend, Urbanismusforscher an der New Yorker Cornell University, großes Potenzial in modernen Technologien: „Technologie kann Ihnen helfen, jede Art von Stadt zu bauen.“ Und weiter: „Das ist es, was mich reizt – herauszufinden, wie sich die Details des Einsatzes hochentwickelter neuer Technologien in der vielfältigen Geografie der Städte auswirken. Die schiere Komplexität der Interaktionen dort bedeutet, dass es fast grenzenlose Möglichkeiten gibt.“

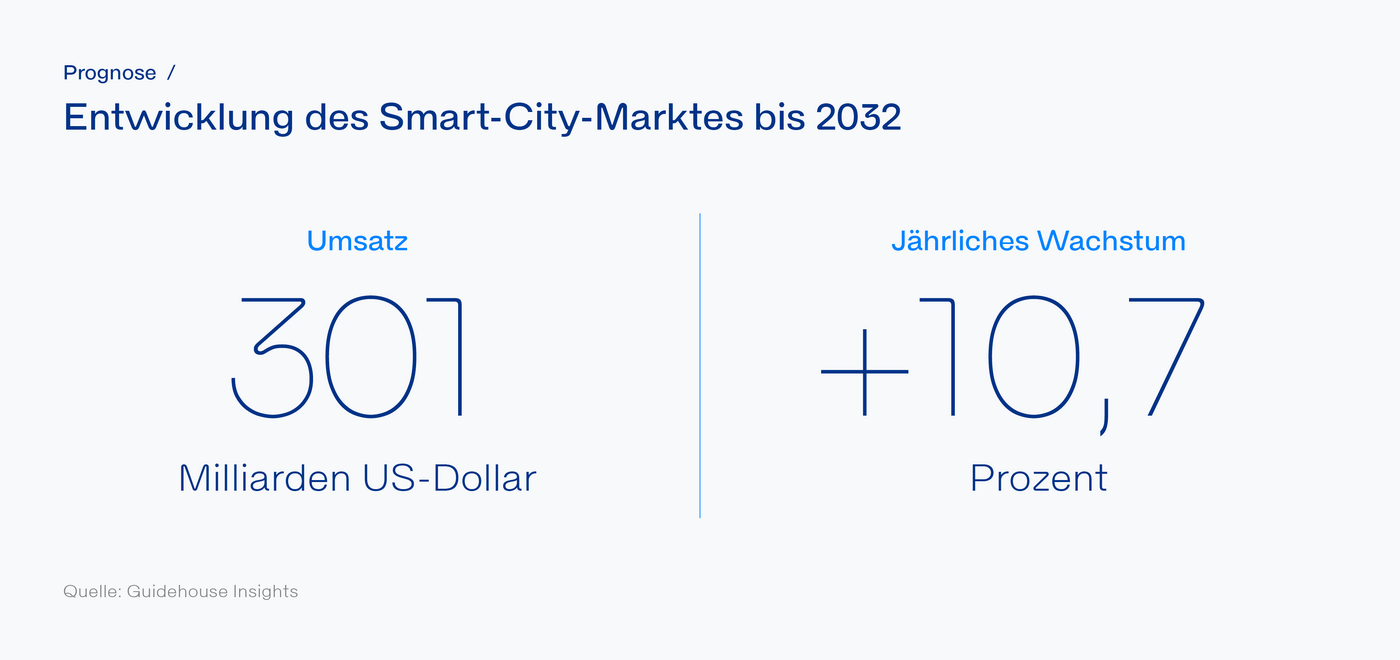

Der Bedarf an innovativen Technologien ist hoch: Die Analysten von Guidehouse Insights prognostizieren für den Smart-City-Markt bis 2032 einen Umsatz von 301 Milliarden US-Dollar bei einem jährlichen Wachstum von 10,7 Prozent. Große Tech- und IT-Anbieter wie Siemens und Cisco haben sich entsprechend breit aufgestellt und bieten Lösungen für verschiedene Bereiche an.

Grundlage dieser Technologien ist hochempfindliche Elektronik wie Chips, Sensoren und Kameras, die zunehmend leistungsfähiger und komplexer wird. Wevo liefert dafür die passenden Materialien: 2K-Vergussmassen, Klebstoffe und Dichtstoffe auf Basis von Polyurethan, Epoxid und Silikon schützen gezielt vor Feinstaub, Witterung oder Manipulation, leiten Wärme effizient ab und gewährleisten gleichzeitig die für die Komponenten oft zentrale Funkdurchlässigkeit.

Ganzheitliche Planung

Entscheidend ist laut Anthony Townsend die richtige Planung, wie er in einem Interview mit Huawei erklärt: „Sie sollten wissen, was Sie wollen, bevor Sie mit der Auswahl der Technologien beginnen.“ Teil dieses Prozesses ist eine präzise Abstimmung auf lokale sowie kulturelle Gegebenheiten. In den USA zum Beispiel liegt der Fokus oft auf der Verbesserung der Mobilität in weitläufigen Städten, die stark vom Automobil abhängig sind. Europa steht vor der Herausforderung, seine historisch gewachsenen Städte zu transformieren, ohne deren Charakter zu verlieren. Und in asiatischen Megastädten wie Shanghai oder Singapur geht es darum, den Bevölkerungsdruck durch den Einsatz intelligenter Technologien zu bewältigen.

Weltweit treiben Netzwerke, Initiativen und Forschungseinrichtungen die Weiterentwicklung von Städten voran. Organisationen wie die World Smart Sustainable Cities Organization (WeGO) vernetzen Städte und Unternehmen, um digitale und nachhaltige Lösungen zu fördern. In Deutschland erforscht die Morgenstadt-Initiative, ein Netzwerk aus Fraunhofer-Instituten, Kommunen und Unternehmen, innovative Konzepte für klimaresiliente und technologisch vernetzte urbane Räume.

Die Entscheidung, welche technischen Anwendungen im Einzelfall am meisten Sinn machen, wird zunehmend auf Basis von Daten getroffen. Das deutsche Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG) arbeitet zum Beispiel an einem digitalen Zwilling, dessen Grundgerüst an Flugzeugen angebrachte Lidar-Systeme – lasergestützte Entfernungsmessgeräte – liefern: „Uns geht es um einen Zwilling für unser ganzes Land, der es erlaubt, möglichst viele interdisziplinäre Prozesse zu analysieren und bei Bedarf zu simulieren“, sagte BKG-Präsident Prof. Dr. Paul Becker bei einer Pressekonferenz im November 2023. Städte könnten so etwa Hitzezonen oder überflutungsgefährdete Gebiete identifizieren.

Zu den richtungsweisenden Konzepten der urbanen Planung zählt die 15-Minuten-Stadt. Das Prinzip: Alle wesentlichen Einrichtungen des täglichen Lebens sollen innerhalb eines Viertelstunden-Fußwegs erreichbar sein. Ein Forscherteam um Carlo Ratti und Paolo Santi vom Senseable City Lab am Massachusetts Institute of Technology (MIT) hat untersucht, inwiefern dieses Ideal in den USA bereits Realität ist. Dazu analysierten sie im Rahmen der Studie „The 15-Minute City Quantified Using Human Mobility Data“ Standortdaten von rund 40 Millionen Mobilgeräten sowie 5,3 Millionen Points of Interest in über 100 US-Städten. Die Ergebnisse zeigten, dass im Median nur etwa 12 Prozent der alltäglichen Wege innerhalb des 15-Minuten-Radius stattfinden. Gezielte städtebauliche Maßnahmen zur Verbesserung der lokalen Erreichbarkeit könnten daher mit positiven Effekten auf Verkehrsaufkommen, Energieverbrauch und Lebensqualität einhergehen, schlussfolgerten die Wissenschaftler.

Case 01: AS+P

Stadtplanung neu gedacht

Intelligente Technologien, lebenswerte Quartiere, interdisziplinäre Zusammenarbeit – das internationale Planungsbüro AS+P gibt Einblicke in die moderne Stadtplanung.

Verkehr

Ein smartes Verkehrsmanagementsystem mit Sensoren und Kameras, ergänzt durch Mobilfunk- und GPS-Daten, übernimmt vielfältige Aufgaben – von der Erfassung, Zählung und Lenkung des innerstädtischen Verkehrs über das Parkraummanagement bis hin zur Integration des ÖPNV und neuer Mobilitätsformen. Ein Beispiel: Los Angeles mit seinem hoch technisierten Signalsystem. Über 40.000 Induktionsschleifen erfassen nach Angaben der Stadt Verkehrsdaten an rund 4.500 vernetzten Kreuzungen und passen die Ampelphasen dynamisch an. Das Ergebnis: 10 Prozent Zeitersparnis.

Die Hardware hierfür kommt von Herstellern wie Yunex Traffic. Die ehemalige Siemens-Tochter gehört heute zur italienischen Holding Mundys, entwickelt intelligente Verkehrssysteme und optimiert Verkehrsflüsse auf der ganzen Welt. In London sorgt ihre browserbasierte Cloud-Lösung für die adaptive Echtzeit-Steuerung von 5.500 Lichtsignalanlagen. „Dieses System wird einen wichtigen Wandel bewirken“, bekräftigt Carl Eddleston, Direktor für Netzmanagement und Resilienz bei Transport for London, gegenüber Yunex: „Es wird neue Datenquellen nutzen, um unser Straßennetz besser zu verwalten, Staus zu beseitigen, Verspätungen für Menschen, die gesündere Verkehrsmittel wählen, zu verringern und die Luftqualität zu verbessern.“

Für den Wandel hin zu multimodalen Verkehrssystemen, bei denen verschiedene Verkehrsmittel flexibel kombiniert werden, entstehen derzeit zahlreiche Konzepte in Wissenschaft und Wirtschaft. Ein Beispiel: das Projekt KIRA („KI-basierter Regelbetrieb autonomer On-Demand-Verkehre“), verantwortet von der Deutschen Bahn (DB) und dem Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV). Seit Sommer 2025 verkehren in diesem Rahmen erstmals in Deutschland autonome On-Demand-Fahrzeuge der Automatisierungsstufe 4 im öffentlichen Straßenverkehr, wie die DB in einer Pressemeldung berichtet.

Im Bereich der City-Logistik zählen sogenannte Weigh-in-Motion(WIM)-Systeme zu den technologischen Entwicklungen – ein führender Hersteller ist die in der Schweiz ansässige Kistler Group. Die Sensoren, so erläutert das Unternehmen, werden in den Straßenbelag integriert. Sie bestehen aus bis zu 50 scheibenförmigen Quarzkristallen in der Größe einer Kontaktlinse. Durch ihren weiten Messbereich können sie Gewicht und Achslasten im fließenden Verkehr erfassen. So unterstützt ein WIM-System in New York den Schutz von stark frequentierten Brücken.

Das interdisziplinäre Forschungsprojekt REALIST (Reallabor zur beschleunigten Elektrifizierung des urbanen Logistikverkehrs in Stuttgart) der Universität Stuttgart erprobt den Einsatz elektrischer Lkw. Gemeinsam mit Logistikdienstleistern soll auf Basis gesammelter Betriebs-, Lade- und Netzdaten ein skalierbares Konzept für die Elektrifizierung des innerstädtischen Lieferverkehrs entwickelt werden.

Die für solche Systeme erforderlichen Elektronik-Komponenten werden mit Wevo-Materialsystemen gezielt vergossen, verklebt oder abgedichtet. Auch eine effiziente Produktion ist mit den Polyurethanen, Epoxiden und Silikonen sichergestellt, zum Beispiel für die teil- oder vollautomatisierte Serienfertigung.

Beleuchtung

Städtische Beleuchtung schafft Sicherheit, steuert Bewegungsströme und prägt die Atmosphäre des öffentlichen Raums. Zudem wird sie zunehmend zur intelligenten Infrastruktur. „Ein Großteil der in Städten implementierten LED-Leuchten ist untereinander vernetzt, vor allem über GSM, das Mobilfunknetz“, erklärte Andreas Rindt, Manager beim niederländischen Lichttechnik-Spezialisten Signify, in einem Podcast der Frankfurter Allgemeinen. Das Unternehmen zählt zu den Weltmarktführern und meldete nach eigenen Angaben 2024 die meisten Patente aller Beleuchtungshersteller beim Europäischen Patentamt (EPA) an.

Ein Beispiel für solche Innovationen ist die adaptive Lichtsteuerung, die heute weit über reine Helligkeitsanpassungen hinausgeht. Aktuelle Systeme kombinieren Bewegungs- und Umweltsensorik oder können etwa mit Displays für interaktive Stadtführungen ausgestattet werden. Diese erweiterten Funktionen sind durch technologische Fortschritte wie miniaturisierte Sensorik, kombinierte Module und Echtzeit-Datenintegration möglich.

In all diesen Technologien kommen individuelle 2K-Materialien von Wevo zum Einsatz. Die Vergussmassen, Klebstoffe und Dichtstoffe sichern die zuverlässige Einbindung erforderlicher Elektronikkomponenten – ob Kommunikationsmodule, Antennen oder Sensoren – und sorgen für dauerhaften Schutz. Ganz nach bauteil- und prozessspezifischen Anforderungen.

Gebäude

„Aus meiner Sicht sind der architektonische Entwurf und die Planung der Gebäudetechnik – wenn man es mit einem Smart Building wirklich ernst meint – nicht mehr voneinander zu trennen“, sagt Marco Verardi, Head of Data & Optimization Services Deutschland bei Siemens, im Interview mit dem Immobilienportal Skyline Atlas. Doch auch eine nachträgliche Modernisierung von Gebäudetechnik ist möglich – und sinnvoll: Nach Schätzungen von Siemens „werden 96 Prozent der heutigen Gebäude voraussichtlich noch bis 2050 in Betrieb sein“.

Für eine zuverlässige Verbrauchsüberwachung von Wasser, Heizung und Strom zum Beispiel kommen zunehmend Smart Meters zum Einsatz. Maßgeschneiderte Wevo-Vergussmassen auf Basis von Polyurethan ermöglichen dauerhaft präzise Messungen sowie eine störungsfreie Signalübertragung. Gleichzeitig wird ein zuverlässiger Schutz vor Manipulation sichergestellt.

Ein Gebäude, das auch mehr als zehn Jahre nach seiner Eröffnung als internationales Referenzprojekt für Smart Buildings gilt, ist „The Edge Amsterdam“. Für die Wärme- und Kälteversorgung nutzt das Bürogebäude im Süden der niederländischen Hauptstadt Geothermie, eine auf dem Dach angebrachte Photovoltaik-Anlage produziert Strom. Heizung, Beleuchtung und Raumnutzung werden mit 28.000 vernetzten Sensoren effizient gesteuert. Dank offener Schnittstellen, modularer Systeme und kontinuierlicher Datenanalyse bleibt The Edge updatefähig und auf dem aktuellen Stand der Technik.

Auch Sicherheitssysteme und präventive Wartung werden in Smart Buildings häufig zentral und automatisiert gesteuert, um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten und Instandhaltungskosten zu senken. Der Anfang 2024 eröffnete Wolkenkratzer MERDEKA 118 in Kuala Lumpur bildet hier keine Ausnahme: Beleuchtung, Jalousien und Zeitfunktionen in den Büros, Treppenhäusern und Gastronomiebereichen werden laut der Theben AG, einem Hersteller von Technologien für Gebäudeautomation, mit über 5.800 Geräten des Unternehmens gesteuert. Mit einer Höhe von 678,9 Metern ist MERDEKA 118 das höchste Gebäude Südostasiens und das zweithöchste der Welt.

Case 02: cube berlin

Smartes Bürogebäude mit innovativer Technik

Die Kombination aus Architektur, Künstlicher Intelligenz und innovativer Technologie macht den cube berlin zu einem Beispiel dafür, wie sich Bürogebäude neu denken lassen.

Wasser

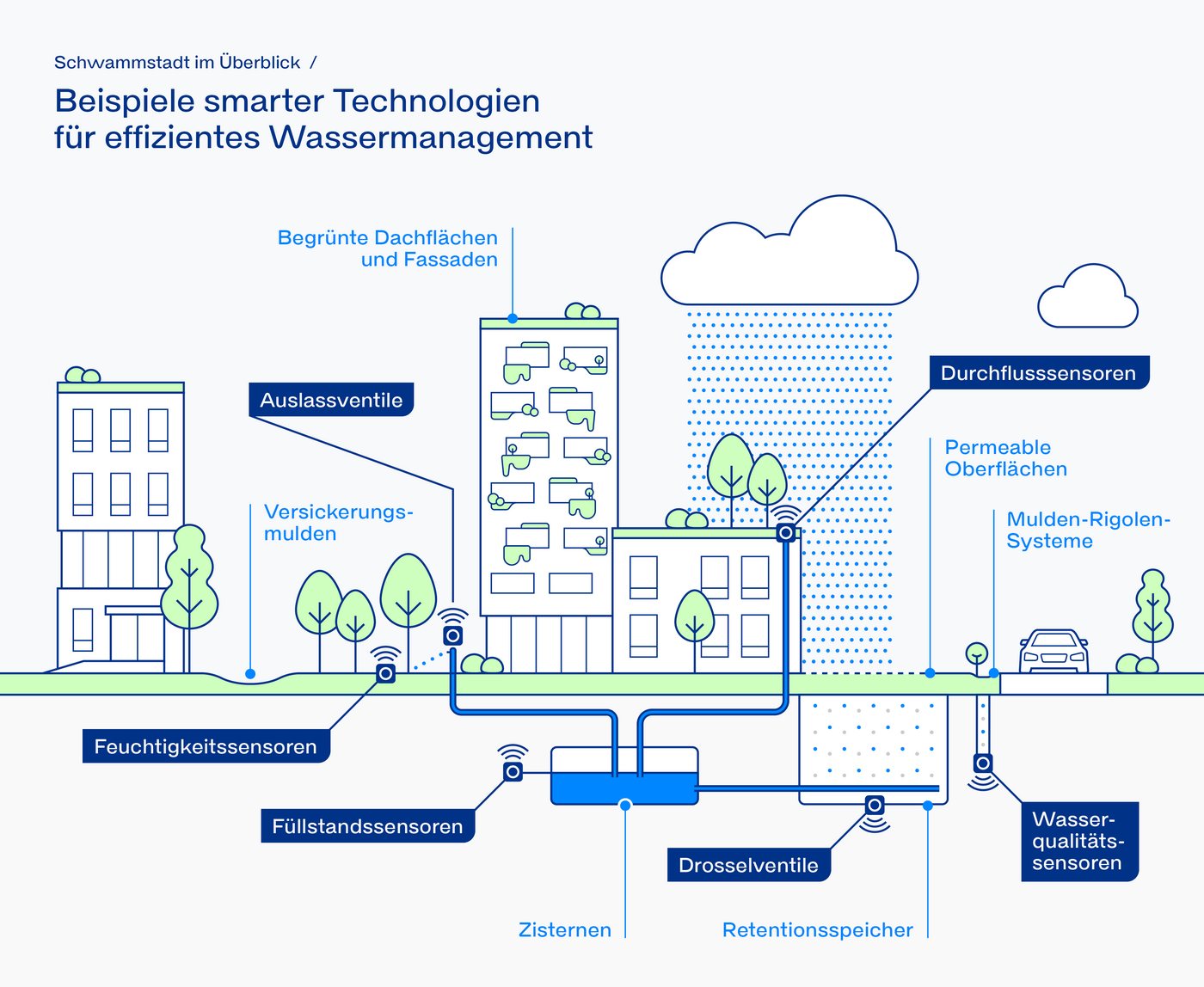

Neben Dürre und Trockenheit stellen Starkregen und daraus resultierende Überflutungen Städte vor Herausforderungen. Eine Lösung: die Schwammstadt. Permeable Oberflächen, Retentions- und Versickerungsbecken, Grünflächen, Dachbegrünungen, Regenrückhalte- und Speicherstrukturen sowie innovative Sensor- und Steuerungssysteme mit Anbindung an meteorologische Daten sorgen hierbei für ein optimiertes Wassermanagement. In Deutschland entsteht beispielsweise das Berliner Schumacher Quartier mit mehr als 5.000 geplanten Wohnungen als Schwammstadt.

Für solche Konzepte liefern Technologieunternehmen wie der US-Konzern Xylem Inc. Pumpen, Belüftungs- und Aufbereitungssysteme, Mess-, Analyse- und Automatisierungstechnik oder auch digitale Plattformen zur Fernüberwachung und Steuerung komplexer Netze. Die dafür eingesetzten elektronischen Komponenten lassen sich mit Wevo-Vergussmassen, Klebstoffen und Dichtstoffen bedarfsgerecht schützen – vom digitalen Wasserschacht bis zum Durchflusssensor.

Wie flächendeckend intelligente Sensornetzwerke in deutschen Großstädten bereits eingesetzt werden, zeigt der Smart City Index 2024 des Bundesverbands Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien (Bitkom): 95 Prozent der Städte setzen Sensoren zur Erfassung von Umweltdaten ein, etwa zur Messung von Luftqualität (88 Prozent) und Bodenfeuchte (59 Prozent) oder zur Prognose von Umweltereignissen wie Hochwasser oder Starkregen (57 Prozent).

Einen innovativen Ansatz für die Vorhersage von Sturmfluten oder Vulkanausbrüchen verfolgen das Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS und das Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation (MPI-DS). Die Wissenschaftler entwickeln miniaturisierte Messballons mit integrierter Funktechnologie, die Umweltdaten in bisher unerreichter räumlicher Auflösung erfassen.

Rechtzeitige Hochwasserwarnungen in Kombination mit geeigneten Lösungen spielen auch für küstennahe Städte eine wichtige Rolle. In Rotterdam schützt das Maeslant-Sperrwerk, eines der größten beweglichen Sturmflutsperrwerke der Welt, mithilfe eines automatisierten Computersystems vor Sturmfluten: Die gewaltigen Tore schließen bei drohender Flut selbstständig. Auch Venedig verfügt über ein automatisiertes Barriere-System, MO.S.E (Modulo Sperimentale Elettromeccanico, deutsch: Elektromechanisches Versuchsmodul): Die 78 schwimmenden Tore sind laut einem Artikel des International Journal of Engineering Research & Technology bis zu 20 Meter hoch, bis zu 29 Meter breit und können mit Druckluft oder Wasser gefüllt werden, um sich aufzustellen bzw. abzusenken.

Energie

Das Fundament für diese im urbanen Bereich stattfindende Transformation sind die Energiesysteme. In der Studie „Global Energy Perspective 2024“ prognostiziert die Unternehmensberatung McKinsey einen Anstieg des weltweiten Energiebedarfs um 11 bis 18 Prozent bis 2050, vor allem in Schwellenländern.

Die Verteilnetzstudie II der Deutschen Energie-Agentur (dena) identifiziert die Digitalisierung als eines von vier zentralen Handlungsfeldern für den Erfolg der Energiewende. Smart Grids zur intelligenten Energieverteilung sind hier ein zentraler Bestandteil. Der Energiekonzern EnBW ist von deren strategischer Bedeutung überzeugt. 2024 erwarb er laut Pressemeldung enersis, einen führenden Anbieter von digitalen Zwillingen im Energiebereich. Diese Daten können für die integrierte Simulation und Planung, zum Beispiel für den Ausbau neuer Solarparks oder Windkraftanlagen, genutzt werden.

Wevo-Materialsysteme sorgen hier für sichere, langlebige stromführende Komponenten von PV-Wechselrichtern bis hin zu Stromsensoren. Spezielle 2K-Silikon-Vergussmassen bieten zum Beispiel eine passgenaue Universallösung, die für Photovoltaik-Elektronik neben einem zuverlässigen Betrieb auch effiziente Produktionsprozesse ermöglicht.

Die Wärme- und Kälteversorgung entwickelt sich ebenfalls stetig weiter und erreicht neue Effizienz- und Nachhaltigkeitsstandards. In Hamburg wird die industrielle Abwärme der Kupferhütte Aurubis in das städtische Fernwärmenetz eingespeist und kann so rund 20.000 Haushalte klimaneutral versorgen. In Paris wird das bestehende Rohrsystem in der Kanalisation ausgebaut: Über zentrale Aggregate wird das kühle Wasser der Seine in 800 angeschlossene Gebäude geleitet, wo Wärmetauscher die Kälte in die Klimaanlagen einspeisen. Dieses Netz soll perspektivisch auf 2.200 Gebäude ausgeweitet werden.

Case 03: Siemens

Technologie als Enabler

Mit einem Leuchtturmprojekt in Berlin demonstriert Siemens, wie moderne Technologien für die Planung, den Bau und den Betrieb eines Stadtquartiers neue Möglichkeiten schaffen können.

Technologie für die urbane Zukunft

Die Beispiele zeigen: Die technologische Transformation urbaner Bereiche ist in vollem Gange – von Mobilität und Energie über Beleuchtung und Gebäudesteuerung bis hin zum Wasser- und Ressourcenmanagement. Vernetzte Systeme schaffen die Grundlage für effizientere, lebenswertere und klimaneutrale Städte. „Die nötigen Technologien sind alle bekannt“, erklärt Ursula Eicker, Professorin an der Concordia University in Montreal und Leiterin des Next-Generation Cities Institute. Entscheidend sei, diese gezielt und nachhaltig einzusetzen. „Städte der nächsten Generation werden nach einem Lebenszyklusansatz gebaut, bei dem die Ressourcennutzung den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft folgt.“

Ein aktuelles Beispiel für eine technologisch visionäre Stadtentwicklung ist Telosa, eine vom Milliardär Marc Lore initiierte Modellstadt in der US-amerikanischen Wüste. Das Konzept, entworfen vom international renommierten Architektur- und Designbüro BIG (Bjarke Ingels Group), setzt auf die vollständige Integration digitaler Systeme in Infrastruktur, Energieversorgung, Mobilität und Gebäudetechnik. Ziel ist es, mithilfe datenbasierter Steuerung und dezentraler Energienetze eine weitgehend autarke sowie energieeffiziente Stadt zu schaffen. Aspekte wie soziale Teilhabe und Ressourcengerechtigkeit ergänzen dabei den technologischen Anspruch des Projekts.

Bereits in Umsetzung befindet sich die Wanxiang Innova City im chinesischen Hangzhou – ein Smart-City-Projekt auf Basis eines Masterplans der in den USA ansässigen SmithGroup. Die Stadt soll rund 250.000 Einwohnern Platz bieten und Infrastruktur, Elektromobilität sowie intelligente Energienutzung miteinander verbinden. Basis hierfür ist die Verknüpfung von Datenplattformen, Sensorik und Energie-Management mit der Architektur. Ziel ist eine hochvernetzte Stadt, in der alle technischen Systeme aufeinander abgestimmt und digital überwacht werden.

Damit solche komplexen Planungen zuverlässig funktionieren, braucht es mehr als Software und Steuerungstechnik. Auch auf Materialebene ist Präzision gefragt: Vergussmassen, Klebstoffe und Dichtstoffe von Wevo sichern die Funktionsfähigkeit der elektronischen Komponenten, die in smarter Infrastruktur, Sensoren und Steuergeräten verbaut sind. Denn die Zukunft der Städte wird nicht allein durch planerische Visionen oder gesellschaftliche Konzepte entschieden, sondern ebenso durch die Leistungsfähigkeit der eingesetzten Technik. Sie ist das Rückgrat urbaner Intelligenz.

Interview:

„Technologie hilft Städten, die Bedürfnisse ihrer Bürger besser zu verstehen“

Im Interview mit SCIO erklärt der renommierte italienische Architekt und Gründer des Senseable City Lab am MIT (Massachusetts Institute of Technology) in Boston, Professor Carlo Ratti, wie Technologie genutzt werden kann, um Städte zukunftsfähiger zu machen.

Bildnachweise: jamesteohart (stock.adobe.com); Telosa Community Foundation

Links zum Artikel

Studien:

The 15-minute City Quantified Using Human Mobility Data

Los Angeles' Automated Traffic Surveillance and Control System Reduced Travel Time by Ten Percent Using 40,000 Loop Detectors Across 4,500 Connected Intersections with Automated Signal Control

Experimental Electromechanical Module (MOSE) for Flood Control in Venice

Unternehmen, Forschungsinstitute und Institutionen:

World Economic Forum

Fraunhofer-Gesellschaft / Morgenstadt Initiative

Bundesamt für Kartographie und Geodäsie

Yunex Traffic

Deutsche Bahn

Kistler

Universität Stuttgart

Signify

Siemens

PLP Architecture

Theben

Bitkom

Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS

McKinsey

Telosa

Smith Group

Haftungsausschluss (Auszug) – Urheber- und Leistungsschutzrechte: Die auf dieser Website veröffentlichten Inhalte unterliegen dem deutschen Urheber- und Leistungsschutzrecht. Jede vom deutschen Urheber- und Leistungsschutzrecht nicht zugelassene Verwertung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Anbieters oder des jeweiligen Rechteinhabers. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigung, Bearbeitung, Übersetzung, Einspeicherung, Verarbeitung bzw. Wiedergabe von Inhalten in Datenbanken oder anderen elektronischen Medien und Systemen. Inhalte und Rechte Dritter sind dabei als solche gekennzeichnet. Die unerlaubte Vervielfältigung oder Weitergabe einzelner Inhalte oder kompletter Seiten ist nicht gestattet und strafbar. Lediglich die Herstellung von Kopien und Downloads für den persönlichen, privaten und nicht kommerziellen Gebrauch ist erlaubt. Die Darstellung dieser Website in fremden Frames ist nur mit schriftlicher Erlaubnis zulässig. Jedes hier genannte Firmen- oder Markenzeichen ist Eigentum der jeweiligen Firma. Die Nennung von Marken und Namen geschieht zu rein informativen Zwecken. Den vollständigen Haftungsauschluss finden Sie im Impressum.